Respuesta:

Explicación:

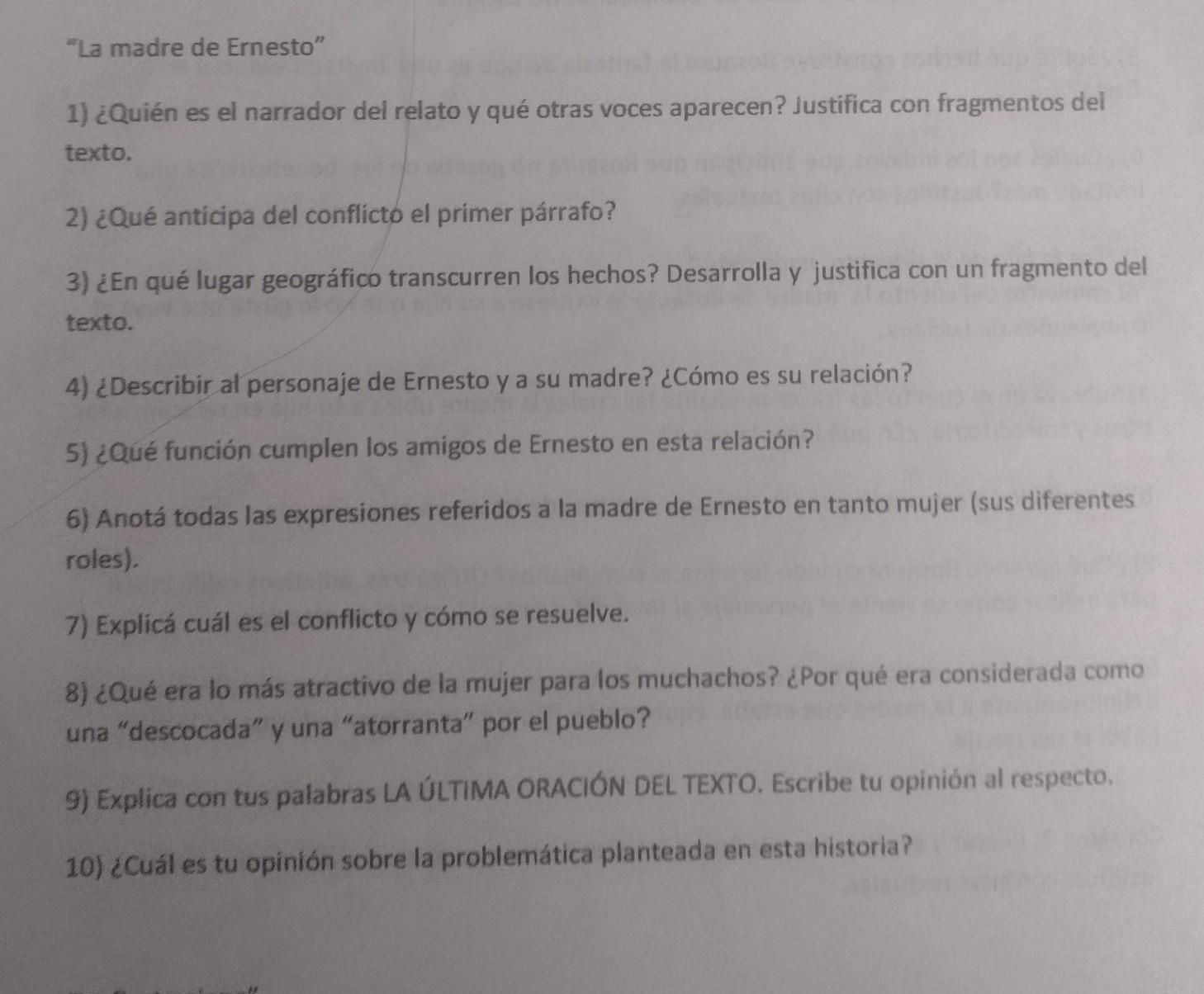

«La madre de Ernesto» de Abelardo

Castillo

Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto (cómo había vuelto), nunca lo supe, pero el caso

es que poco después se fue a vivir a El Tala, y, en todo aquel verano, sólo volvimos a verlo

una o dos veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había

metido en la cabeza —porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora:

sucia— nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad, y en un

sitio como aquél, nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos, porque no

teníamos nada de puros o piadosos y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el

mundo, es que la idea tenía algo que turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel. Atractiva. Sobre

todo, atractiva.

Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían

construido a la salida de la ciudad, sobre la ruta. El Alabama era una especie de restorán

inofensivo, inofensivo de día, al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba

en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando al turco se

le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo.

–¡No!

–Sí. Una mujer.

–¿De dónde la trajo?

Julio asumió esa actitud misteriosa, que tan bien conocíamos –porque él tenía un particular

virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio, y envidiable,

como a un módico Brummel de provincias–, y luego, en voz baja, preguntó:

–¿Por dónde anda Ernesto?

En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía

sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso

regresar al pueblo. Yo dije en el campo, y después pregunté:

–¿Qué tiene que ver Ernesto?

Julio sacó un cigarrillo. Sonreía.

–¿Saben quién es la mujer que trajo el turco?

Aníbal y yo nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se

había ido hacía cuatro años, con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos:

descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda. Morena y amplia: yo me acordaba. Y

no debía de ser muy mayor, quién sabe si tendría cuarenta años.

–Atorranta, ¿no?

Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O, a lo

mejor, ya la teníamos.

–Si no fuera la madre...

No dijo más que eso.

Quién sabe. Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano sólo lo vimos una o dos

veces (más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos), y, las

pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente.

–Culpables de qué, che. Al fin de cuentas es una mujer de la vida, y hace tres meses que está

en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos.

Después, él, Julio, agregaba que sólo era necesario conseguir un auto, ir, pagar y después me

cuentan, y que si no nos animábamos a acompañarlo se buscaba alguno que no fuera tan

braguetón, y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso.

–Pero es la madre.